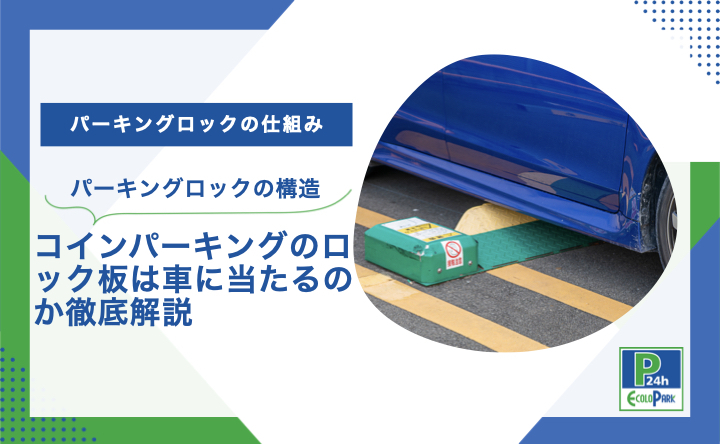

パーキングロックの仕組みやコインパーキングのロック板は車に当たるのか徹底解説

パーキングロックとは?コインパーキングに欠かせない設備の基本知識を解説

コインパーキングを利用した際、車の下からせり上がるロック板を見たことがある方も多いのではないでしょうか。これは「パーキングロック」と呼ばれる設備で、無断駐車や料金未払いを防ぐために設置されている装置です。

駐車場経営においては欠かせない設備のひとつであり、オーナー様が安心して運営するための大切な仕組みです。ここではパーキングロックの基本知識について解説します。

そもそもパーキングロックってなに?

パーキングロックとは、コインパーキングに設置される機械式の駐車制御装置です。駐車スペースに車両を駐車するとセンサーが反応し、ロック板が上昇してタイヤを固定します。これにより、料金を支払わずに出庫することや、不正に駐車することを防ぐことができます。

近年では、都市部を中心に普及しており、コインパーキングの安全性と信頼性を支える重要な設備となっています。

パーキングロックの役割とは?|無断駐車防止・料金未払い防止

パーキングロックの最大の役割は、無断駐車と料金未払いの防止です。

もし、パーキングロックがなければ、利用者が料金を支払わずにそのまま出庫してしまうリスクがあります。また、無契約や許可のない車両が長時間駐車する可能性も高まります。

ロック板があることで、利用者は必ず精算機で料金を支払い、解除操作を経て、出庫する流れが確立されます。これにより、オーナー様にとって安定した収益管理が可能になります。

パーキングロックの基本構造|ロック板・センサー・制御装置

パーキングロックは大きく分けて、「ロック板」「センサー」「制御装置」の3つの要素で構成されています。

ロック板は、地面から上下し、タイヤを抑えて不正な出庫を防ぐ部分になります。

センサーは、車両の入出庫を感知し、ロック板の動作を指示する役割を担います。

制御装置は、センサーからの情報をもとにロック板を動かし、料金支払い後に動作を解除される仕組みを管理します。

これらが連動することで、入庫時には自動的にロックがかかり、精算機での料金の支払い完了後に解除される仕組みが成り立ちます。それぞれの各部品には耐久性が求められるため、定期的な点検やメンテナンスも欠かせません。

パーキングロックの種類を解説!設置場所や駐車場の規模に合わせた選び方

パーキングロックといっても、その形状や仕組みにはいくつかの種類があります。設置する土地の条件や駐車場の規模、さらに利用者の利便性や安全性によって最適なタイプは異なります。

オーナー様にとっては、適切な方式を選択することが、経営の安定だけでなく、不正駐車の防止や利用者満足度の向上にも直結する重要なポイントになります。

ここでは代表的な3つの方式を紹介し、それぞれの特徴や導入のポイントを解説します。

フラップ式|地面から板がせりあがる方式

最も一般的に普及しているのがフラップ式です。駐車スペースの中央や車両の前輪部分にロック板を埋め込み、入庫後にセンサーが反応すると地面から板がせり上がります。利用者が料金を支払うと板が下がり、出庫できる仕組みです。

設置コストが比較的抑えられるうえ、全国のコインパーキングに広く導入されているため、利用者にとっても分かりやすいというメリットがあります。

一方で、車高が極端に低いスポーツカーやエアロパーツを装着した車両では、ロック板と接触するリスクがあるため、注意が必要です。

昇降式|真上に上下する方式

昇降式は、地面から柱状のロックが真上にせり上がるタイプです。車両の下に板を設置しないため、フラップ式のように車体に当たるリスクが少なく、車高の低い車種や輸入車でも安心して利用できます。

さらに、砂利敷きや凹凸のある場所でも導入できる場合があり、設置環境を選ばないという柔軟性の高さも大きな魅力です。

その反面、機械構造が複雑なため、導入費用やメンテナンス費用はやや高めになります。そのため、オーナー様は駐車場の立地や利用者層を考慮し、コストと利便性のバランスを見ながら採用を検討することが重要です。

前置き式|車体の前方に設置される方式

前置き式は、駐車スペースの前方にバーやポールを設置し、車両の出庫を物理的に防ぐタイプです。ロック板が地面からせり上がらないため、車両への接触リスクがほぼなく、安全性に優れている点が大きな特徴です。また、バイク専用駐車場などにも応用できるため、多様なニーズに対応できます。

ただし、駐車スペースの手前に機器を設置する必要があるため、駐車時にやや煩わしさを感じる場合もあります。土地の形状や利用者層を考慮したうえで導入を検討することが望ましいでしょう。

その他にもロックレス式、ゲート式等があります

ロック板で制限をかける以外にもロックレス式やゲート式といった方法もあります。詳細を知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

参考:意外と知らない?コインパーキングの仕組みや使い方、よくあるトラブル~ エコロパークが提案する次世代パーキングもご紹介 ~

参考:日本における時間貸し駐車場の歩みと技術進歩:昭和創成期から令和のスマート化まで

パーキングロックの仕組みを解説!ロック板の動作タイミングと安全性

コインパーキングを利用する際、多くの方が気になるのが「ロック板はいつ上がるのか」「車に当たる心配はないのか」という点です。パーキングロックは利用者の安全を第一に設計されており、センサーや制御装置によって精密に管理されています。

ここではロック板の動作タイミングと安全性の仕組みを解説します。

パーキングロックはいつ上がる?動作タイミングと制御の仕組み

パーキングロックの動作は、駐車場のセンサーと制御装置によって管理されています。

車両が枠内に完全に入庫するとセンサーが感知し、一定のタイムラグを設けたうえでロック板がせり上がります。この遅延時間は、車が完全に停車してから動作するよう設計されているため、走行中に急に板が上がって車に当たる心配はありません。

また、出庫時には、料金を支払うと精算機から制御装置に信号が送られることで、制御装置がロック板を下げ、出庫できる状態になります。

こうした一連の流れにより、不正駐車や料金未払いを防止しつつ、利用者が安心して入出庫できる環境が実現されています。

ロック板は車に当たるのか?安全装置と注意点を解説

コインパーキングのロック板は「車に当たるのでは」と不安に思う方も少なくありません。しかし実際には、センサーや安全装置が搭載されており、接触リスクは極めて低く抑えられています。多くのメーカーが安全基準をクリアし、国交省の指針に基づいた設計が義務付けられています。

入庫時には車両の動きを検知し、完全に車両が停車してから一定の時間差を設けてロック板が上がる仕組みになっています。さらに、万が一動作中に車体が触れた場合でも、自動的に板の上昇を停止する安全機能が備わっているケースもあります。

ただし、注意が必要なケースもあります。極端に車高が低いスポーツカーや、エアロパーツを装着した車両は、駐車位置や完全に停車する前などのタイミングによっては、干渉する可能性がゼロではありません。

そのため、多くの駐車場では「枠内に正しく駐車してください」という注意書きを掲示し、利用者に安全な利用を促しています。

パーキングロックの価格や耐用年数は?種類別に設置費用や維持費もあわせて解説

駐車場経営を検討するオーナー様にとって、パーキングロックの価格や耐用年数は重要な判断材料です。設置時の初期費用だけでなく、長期的にかかるメンテナンス費用や交換時期を正しく把握することで、収益計画を安定させることができます。

ここでは、代表的な種類ごとの費用相場と耐用年数について解説します。

パーキングロックの価格はいくら?設備費用と施工費用の相場を種類ごとに解説

パーキングロックの導入費用は、種類によって大きく異なります。代表的な方式ごとの相場は以下の通りです。

フラップ式パーキングロックは、最も一般的なタイプで、1基あたり20万円から30万円前後が相場とされています。比較的普及率が高いため、部品調達も容易で、施工費用も含めると1台あたり30万円〜40万円程度が目安です。なお、複数基導入で割引がある場合もあります。

昇降式は構造が複雑で耐久性に優れる一方、導入コストは1基あたり30万円から50万円程度とやや高額になります。施工には電源工事や基礎工事が必要となる場合も多く、全体の初期投資はさらに膨らむ傾向があります。

前置き式は設置が比較的簡単で、1基あたり15万円から25万円程度と導入しやすい価格帯です。小規模な駐車場やバイク用スペースなどに適しており、初期費用を抑えたいオーナー様に選ばれるケースが多いのが特徴です。

耐用年数と交換の目安は?壊れやすさやメンテナンス頻度も解説

パーキングロックの耐用年数は、おおむね7年から10年程度といわれています。ただし、設置環境や利用頻度によって寿命は大きく変動します。例えば、都市部の繁華街など回転率が高い駐車場では部品の摩耗が早く、5年程度で交換が必要になるケースもあります。

特に、負荷のかかりやすいロック板やセンサー部分は故障しやすく、定期的な点検や部品交換が欠かせません。メンテナンス費用は年間で1基あたり約1万円から2万円程度が目安とされており、複数基を設置する場合には維持費も考慮に入れる必要があります。

また、国土交通省の資料によると、コインパーキング設備全般は定期的な安全点検を実施することでトラブル発生のリスクを大幅に減らすことができると指摘されています。適切なメンテナンスを継続して行うことで、耐用年数を延ばし、結果的に長期的なコスト削減につながる点は大きなメリットです。

パーキングロックでよく起こるトラブルを対策法と合わせて解説!

パーキングロックは駐車場経営を支える重要な設備ですが、精密機器である以上トラブルが起こることもあります。利用者にとっては出庫できない不安、オーナー様にとっては修理費用や利用者対応の負担につながるため、事前に起こりやすい事例と対策を理解しておくことが大切です。

ここでは代表的なトラブルを紹介し、現場での対応や再発防止のポイントを解説します。

パーキングロックポールが破損|主な原因と安全確保・修理依頼の流れ

フラップ板や前置きポールが破損するトラブルは比較的多く発生します。主な原因としては、利用者の誤操作による接触や、無理な出庫動作、あるいは経年劣化による強度低下などが挙げられます。

破損した状態で放置すると、利用者が二次的な事故を起こす危険性が高まるため、該当スペースを一時的に使用停止とすることが重要です。その後、設置会社やメンテナンス業者に速やかに修理を依頼しましょう。必要に応じては、部品交換や基礎部分の補修が必要となる場合もあります。

ロック板が上がらない|考えられる原因と現場でできる対処法

ロック板が作動しないトラブルも珍しくありません。原因として多いのは、センサーの誤作動や制御装置の不具合、電源供給のトラブルです。

まず現場で確認すべきは、電源が正常に供給されているか、ロック板の周辺にゴミや雪が詰まっていないかという点です。これらが原因であれば、簡単な清掃やリセット操作によって復旧することもあります。

しかし、同様の不具合が繰り返し発生する場合は、基板やモーターに問題がある可能性が高いため、専門業者への早急な点検依頼が必要です。

ロックが解除できない|再精算・障害物・通信などの確認手順

料金を支払ったのにロック板が下がらず出庫できないというトラブルも発生することがあります。

この場合、まずは再精算ボタンを押して信号を再送し、通信エラーが解消されるかを確認します。

それでも改善しない場合は、ロック板の周囲に障害物がないか、雪や泥で動作が妨げられていないかを点検します。

現場での対応が難しい場合は、運営会社のコールセンターに連絡し、遠隔操作による対応やスタッフ派遣を依頼することが一般的です。利用者にとっては迅速な解決が安心につながるため、オーナー様は信頼できる運営会社と契約しておくことが重要です。

パーキングロックを選ぶときのポイントは?駐車場に合った失敗しない選び方

パーキングロックは種類や価格帯が幅広く、設置環境や利用者層によって最適な選択が変わります。オーナー様にとっては、導入後のトラブルを避け、安定した収益を得るために「どのタイプを選ぶか」が大きな分岐点になります。

ここでは失敗しない選び方のポイントを解説します。

駐車場規模や台数に合った種類を選ぶ

小規模な駐車場であればコストを抑えられるフラップ式や前置き式が適しています。比較的安価で導入しやすく、複数台を効率的に管理できるため、初期投資を抑えたいオーナー様にも向いています。

一方、都心部や大型の駐車場では利用者層も多様なため、昇降式など安全性の高いタイプが選ばれる傾向があります。利用者の利便性と安全性を両立するためには、駐車場の規模や立地条件に合わせて最適な機種を導入することが重要です。

利用者の安全性や利便性を重視する

パーキングロックは料金回収のための装置であると同時に、利用者の安全性に直結します。

特に、車高の低い車種や、大型車が多く利用する駐車場では、車体との干渉の心配が少ない昇降式や前置き式を採用するのが効果的です。安全性を重視した選択は、利用者の満足度を高めるだけでなく、結果としてリピーター獲得や利用率の向上にもつながります。

設置コストと耐用年数のバランスを考慮する

パーキングロックは、初期費用が安さだけで判断すると、長期的に損をする可能性があります。耐用年数が短ければ、交換サイクルが早まり、結果的にトータルコストがかさむためです。

一方で、導入コストが高くても、長期的に使用できるタイプであれば、ランニングコストを抑えられる可能性があります。オーナー様は「導入コスト+維持費用」を総合的に試算し、長期的な収益計画に基づいて選択することが欠かせません。

防犯対策やトラブル防止の機能で比較する

近年のパーキングロックには、従来の基本機能に加えて、センサーの高精度化や不正利用を防ぐ安全機能が備わっているものも多くあります。

さらに、通信機能を備えたタイプでは、遠隔での監視やトラブル時の自動通知機能が搭載されているものもあり、トラブル発生時にも迅速に対応することができ、オーナー様の負担を軽減できます。

導入を検討する際には、基本性能だけでなく、こうした付加機能の有無や実用性も比較ポイントとなります。

バイクの駐車ニーズに合わせて、バイクまでロックできる種類を選ぶ

都市部では、バイク駐車場の需要が高まっており、バイク対応のパーキングロックを導入することで、新たな収益源を確保できます。二輪専用の前置き式や小型フラップ式を採用すれば、限られたスペースでも効率的に運営することができます。

パーキングロックを選ぶ際は、「駐車場規模」「利用者層」「コスト」「機能性」を多角的に検討することが成功の鍵となります。オーナー様が利用者目線と経営目線の双方から判断することで、無理のない投資計画を立てながら、長期的に安定した収益を確保できます。

パーキングロックの設置も任せられる?一括借り上げ方式なら駐車場運営まで一括対応も可能!

駐車場経営を考えるオーナー様にとって、初期費用や日々の運営負担は大きな課題です。パーキングロックの設置やメンテナンス、利用者対応まで全て自分で行う「個人経営方式」では、労力やリスクがかかるのが現実です。

そこで注目されているのが「一括借り上げ方式」です。ここではその仕組みと、パーキングロックの設置に関する魅力を解説します。

一括借り上げ方式とは?駐車場経営をまるごと任せられる仕組み

一括借り上げ方式とは、オーナー様が所有する土地を、駐車場運営会社に一括で貸し出し、運営会社が駐車場経営を代行する仕組みです。

オーナー様は空車リスクや料金未回収といった運営リスクを負うことなく、毎月安定した賃料を受け取ることができます。駐車場の需要調査、設計、設備導入、運営管理、清掃・点検、利用者対応まですべてを運営会社が担うため、土地を所有しているだけで安定収益を確保できるのが大きなメリットです。

ただし、注意点として、すべての運営会社が同じサービスを提供しているわけではありません。契約内容によっては、設備設置費用や管理費用の一部をオーナー様が負担するケースもあります。そのため、契約前にサービス範囲や費用負担の有無などの条件を確認することが不可欠です。

パーキングロックなどの設備設置も任せられる?運営会社によって対応が異なるため注意

一括借り上げ方式を選べば、パーキングロックをはじめとする駐車場設備の設置やメンテナンスも運営会社が対応してくれる場合が多くあります。

フラップ式や昇降式、前置き式、バイク対応型など、駐車場の規模や立地条件に合わせて、最適な設備を提案・導入してもらえる点は、オーナー様にとって大きな魅力です。

さらに、利用者対応や料金回収、トラブル時の修理対応まで包括的に任せられるため、オーナー様は労力をかけずに安定した賃料を得られます。特に、都市部や繁華街のように利用者が多いエリアでは、専門会社に一括で運営を任せるほうが効率的で、結果として収益の最大化につながるケースも多くあります。

ただし、注意が必要なのは、運営会社ごとに対応範囲や費用負担が異なる点です。設備導入費や維持管理費を会社がすべて負担する契約もあれば、オーナー様が一部を負担する契約形態も存在します。

契約前には「設備費用」「管理費用」「収益配分」の3点をしっかり確認することが、後々のトラブルを防ぐ鍵となります。

パーキングロックの設置から駐車場・コインパーキングの運営まで、困ったらエコロパークにお任せください

パーキングロックは駐車場経営に欠かせないため、最適なパーキングロックの選択は非常に重要ですが、初心者の方にとってはかなり難しいものとなるでしょう。また、導入費用やメンテナンス、利用者対応までをオーナー様が個人経営方式で担うのは大きな負担になります。

そこで、エコロパークの一括借り上げ方式なら、土地の調査から最適なパーキングロックの設置、日常の管理や利用者対応までをまとめて任せることができます。

オーナー様は毎月安定した賃料を受け取るだけで済み、リスクや手間を大幅に軽減できます。都市部の狭小地から郊外の広い土地まで幅広く対応可能で、初期投資を抑えたいオーナー様にも安心の仕組みです。

駐車場経営は安定収益を得やすい土地活用の一つですが、成功には確かな運営力が欠かせません。

パーキングロックの設置から運営まで一貫して任せられるエコロパークに、ぜひご相談ください。経験豊富なスタッフが、オーナー様の土地に最適なプランをご提案いたします。

監修者

ディバルコンサルタント株式会社 代表取締役

明堂 浩治

芝浦工業大学 工学部 建築工学科卒。大手建設会社(大成建設グループ)にて、個人・法人地主への土地活用提案や建築営業に20年間従事。その後独立し、ディバルコンサルタント株式会社を設立。新築・改修工事、建物管理、土地の有効活用提案まで一貫したサポートを提供しており、特に相続後の土地や建物の活用相談にも多数の実績を持つ建築・不動産コンサルティングの専門家。

執筆者

株式会社スタルジー 代表取締役

飯塚 祐世

タワーマンションの理事長として、サブリース方式で空きが出ていた駐車場の収益改善に取り組み、修繕積立金不足の課題を解決。現在は、マンション管理組合向けの実践的サポートサイト「管理組合サポート」を運営し、現場目線での課題解決を行う。実体験に基づいた土地・建物の収益改善提案を得意とする、管理と経営に強い実務家。