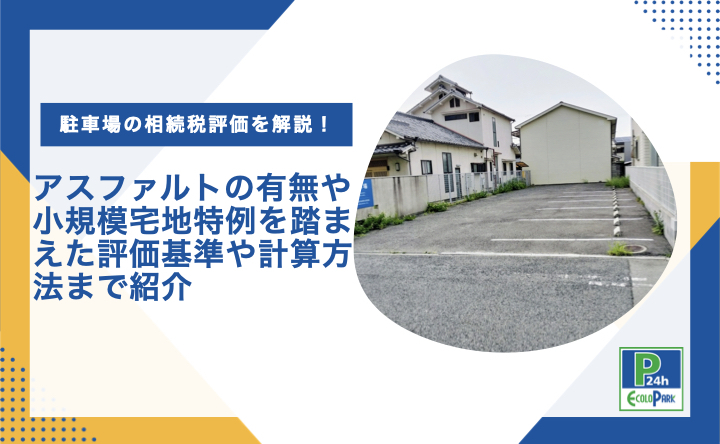

駐車場の相続税評価を解説!アスファルトの有無や小規模宅地特例を踏まえた評価基準や計算方法まで紹介

駐車場の相続税評価とは?評価の基本的な考え方を解説

駐車場を相続した際、その土地の価値を適切に評価することは、相続税額を正確に算出するうえで欠かせません。

一見すると同じように見える駐車場でも、アスファルト舗装の有無・月極契約かどうか、更地として使われているかなど、利用状況や整備状況によって評価方法が大きく変わるため、評価の基本を押さえておくことが大切です。

ここでは、駐車場の相続税評価とは何か、その評価が必要となるケースや仕組み、そして土地の区分やアスファルト舗装の有無による評価の違いについて詳しく解説します。

駐車場の相続税評価ってなに?どのようなケースに必要になるのかとその仕組み

駐車場の相続税評価とは、相続対象となる駐車場の土地や設備の価値を、国税庁の定める基準に基づいて算定することを指します。

この評価額は、相続税の課税対象額を決定する基礎となるため、誤った評価は納税額を過大にしたり、逆に税務調査で指摘を受けるリスクにつながります。

相続税評価が必要になるのは、被相続人が所有していた駐車場を含む土地を相続した場合です。特に、都市部においては、更地を駐車場として活用しているケースも多く、そのような土地も評価対象となります。

土地の区分による評価の違い|自用地・貸地・雑種地として評価されるケース

駐車場の相続税評価では、その土地がどのように利用されているかによって、評価方法が変わります。主に以下の3つの区分で評価されます

- 自用地:オーナー様が自身で利用している土地。

一般的な宅地評価が適用されます。 - 貸地:第三者に土地を貸して、駐車場として利用されているケース。

借地権が存在するため、評価額が減額されるケースがあります。例えば、月極駐車場として長期契約しているケースです。 - 雑種地:宅地や田畑などに該当しない、その他の用途の土地。

評価は周辺の類似地と比較して行われます。

土地の利用状況によって評価方法が異なるため、正確な区分が重要です。

アスファルト舗装や設備の有無は評価にどう影響する?

駐車場の相続税評価は、アスファルト舗装や設備の有無によっても大きく異なります。例えば、アスファルト舗装が施されている場合、その舗装部分が「構築物」として評価対象になります。

また、精算機や車止め、照明設備などが設置されている場合も、それぞれが相続税評価に含まれます。

一方で、未舗装で設備もない簡易的な駐車場であれば、土地の評価のみが対象となるため、相続税評価額が比較的低くなる傾向にあります。

つまり、同じ駐車場であっても、その形態や設備状況によって評価額に大きな差が出るのです。そのため、駐車場の形態によって評価額が大きく変動することを理解しておく必要があります。

駐車場の相続税評価はどう計算する?評価額の求め方をシミュレーションと共に解説

駐車場の相続税評価額は、土地の利用形態や立地条件によって大きく異なります。特に、路線価方式と倍率方式のどちらを用いるか、自用地・貸地・雑種地の区分がどうなるかで、評価額に差が生じるのが特徴です。

この章では、相続税評価額の基本的な計算方法と、区分ごとの違い、さらに具体的なシミュレーション例を交えて解説します。

駐車場の相続税評価額の基本計算式は?路線価・倍率方式の違いを解説

駐車場の相続税評価は、土地の所在地により「路線価方式」または「倍率方式」のどちらかで計算されます

- 路線価方式

主に都市部で適用される方法で、国税庁が公表する「路線価」に土地面積を掛けて評価します。道路ごとに細かく価格が設定されているため、土地の形状や接道状況も反映され、より精度の高い評価が可能です。ただし、その分計算が複雑になりやすいという特徴があります。 - 倍率方式

路線価が設定されていない地域で用いられ、固定資産税評価額に地域ごとの倍率を掛けて計算します。路線価方式に比べてシンプルに計算できますが、土地の細かな条件まで反映されにくい点に注意が必要です。

自用地・貸地・雑種地ごとの計算方法の違い

土地の利用区分によって、駐車場の相続税評価額の計算方法も変わります。

- 自用地:そのままの評価額が適用されます。

- 貸地:借地権割合を考慮して減額されます(例:借地権割合が60%なら、40%相当の評価に)。

- 雑種地:近隣の類似地の評価を基に計算され、用途によっては自用地や貸地よりも割安に評価されることもあります。

適切な区分を判断することが、評価額を抑えるための重要なポイントです。

【運営スタイルごとのシミュレーション】区分・舗装の有無でどう変わる?駐車場の相続税評価額を具体的に計算!

駐車場の運営方法によって、相続税評価額は大きく異なります。

特に、「オーナー様が自分で運営する場合(自用地)」と「運営会社に土地を貸す場合(貸地)」では評価の基準が変わり、結果として納税額にも差が生じます。

以下では、それぞれのケースについて、舗装の有無・評価対象を踏まえたシミュレーションを行います。※前提として、都市部・100㎡・路線価30万円/㎡の土地でシミュレーションをおこないます。

【ケース①】オーナー様が自分で月極駐車場を運営(自用地)

この場合、土地はオーナー様自身が使用しているため「自用地」として評価され、借地権控除は適用されません。

- 未舗装(月極駐車場)

評価対象:土地のみ

計算式:「路線価」×「土地の面積」

→ 30万円 × 100㎡ = 3,000万円

- アスファルト舗装あり(月極駐車場)

評価対象:土地+構築物(舗装)

計算式:「土地の評価額」+「構築物の評価額(舗装)」

→ 3,000万円 + 200万円(仮定)= 3,200万円

自用地の場合は、評価額の減額要素がないため、相続税評価額が最も高くなる傾向があります。

【ケース②】運営会社に土地を貸して一括借り上げ方式(貸地)

この場合、第三者に土地を貸しているため「貸地」として評価されます。

貸地評価では、借地権割合に基づいて一定額が控除されるのが特徴です。

※ここでは借地権割合を60%、残存借地権の評価割合を80%(=残存期間が長いと仮定)とします。

- 未舗装(更地を貸して運営)

評価対象:土地のみ × 借地権控除

計算式:「路線価」×「土地の面積」×(1 − 借地権割合)

→ 30万円 × 100㎡ ×(1 − 0.6)= 1,200万円

- アスファルト舗装あり(舗装もオーナー様所有)

評価対象:土地 × 借地権控除 + 構築物(舗装)

土地部分の計算式:「路線価」×「土地の面積」×(1 − 借地権割合)× 残存割合

→ 30万円 × 100㎡ ×(1 − 0.6)× 0.8 = 960万円

構築物(舗装):200万円(仮定)

→ 合計:960万円 + 200万円 = 1,160万円

※借地権の残存割合は、契約期間や権利内容により異なります。上記の数値は一例です。

このように、同じ土地面積・路線価であっても、運営スタイルや舗装の有無により最大で約2,000万円近く評価額が変動します。

適切な評価区分を選ぶことで、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。

貸地としての評価では、借地権割合により大幅な減額があるため、結果的に相続税評価額が抑えられるケースが多くなります。

このように、駐車場の評価額は同じ広さ・同じ立地であっても、運営方法や舗装の有無によって最大で2,000万円近く評価額に差が出ることもあります。

評価額を適正に抑えるためには、事前に運用方針を検討し、最適な区分で評価を受けられるよう準備することが非常に重要です。

駐車場の相続税評価額を減らすには?評価減につながる方法と注意点を解説!

駐車場の相続では、その評価額が高額になるケースも多く、相続税の負担が重くなりがちです。

しかし、評価額を正しく抑えるための制度や方法を知っておけば、相続税を大きく軽減できる可能性があります。

ここでは、小規模宅地等の特例の活用条件や、土地区分の工夫による評価減、固定資産税評価額の見直し方法について詳しく解説いたします。

小規模宅地等の特例は駐車場に使える?適用条件と注意点

小規模宅地等の特例とは、特定の条件を満たす土地について、相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。

この制度は主に居住用(最大80%減)や事業用(最大50%減)の宅地に対して適用されるもので、駐車場についても、条件を満たせば「事業用宅地等」として適用できる可能性があります(最大50%減)。

ただし、適用には以下のような条件を満たす必要があります。

- 駐車場が実際に事業として運営されている(営利目的の月極駐車場など)こと

- 被相続人または相続人が事業を継続する意思があること

- 駐車場経営が不動産貸付業として認められるケースであること

なお、単に更地で一時的に駐車場として貸しているだけの場合や、管理会社に一括で貸しているだけのケースでは、事業用宅地等として認められず、適用対象外と判断される場合があります。

駐車場への小規模宅地等の特例の適用はケースごとに判断が分かれるため、事前に税理士などの専門家に相談し、適用可否を確認しておくことをおすすめします。

また、相続開始前3年以内に新たに駐車場事業を始めた場合には、小規模宅地等の特例が認められない可能性があるため注意が必要です

貸地や雑種地の活用で評価を下げる方法

駐車場を第三者に貸して運営してもらう形(管理委託方式や一括借り上げ方式)にすることで、土地の評価区分が「貸地」となり、借地権割合に応じて減額が適用されます。

たとえば、借地権割合が60%とされている地域であれば、土地の評価額が40%にまで抑えられる可能性があります。

また、宅地以外の用途とみなされる土地(未舗装の一時使用など)は「雑種地」として評価され、場合によっては近隣の宅地よりも低い評価額が適用されるケースもあります。

ただし、あえて評価額を下げることだけを目的として、一時的に貸地化や雑種地化を行う行為は、税務署から否認される可能性もあります。

相続税評価を適正に行うためには、専門家に相談しながら実態に即した形で土地の活用を検討し、慎重に対応する必要があります。

固定資産税評価額の見直し申請で評価を下げる方法

相続税の評価に「倍率方式」が適用される場合、基礎となるのが固定資産税評価額です。

もしこの金額が実際の市場価格より著しく高いと感じる場合には、市区町村に対して評価額の見直し申請(不服申立て)を行うことができます。

具体的に、見直しが認められるケースは以下の通りになります。

- 土地の形状に難がある(不整形地・極端に狭いなど)

- 接道状況が悪い

- 周囲の利用状況と著しく異なる

これらの事情がある場合、見直しによって評価額が下がり、結果として相続税評価額も軽減される可能性があります。

なお、申請は原則として毎年一定期間内に行う必要があるため、事前に市区町村の窓口に確認しておくと安心です。

このように、駐車場の相続税評価額は、制度の活用や土地利用の見直しによって抑えることが可能です。

相続前から適切な準備をしておくことで、将来的な納税負担を軽くすることにつながります。

駐車場を相続したら申告はどうする?相続税申告の流れと必要書類を解説

駐車場を相続した場合、その土地の評価額に応じて相続税の申告・納付が必要になることがあります。

特に、都市部の駐車場では評価額が高くなる傾向にあり、申告漏れや評価ミスがあると、後から追徴課税を受けるリスクもあるため、注意が必要です。

ここでは、駐車場の相続税申告に必要な書類や、申告手続きの具体的な流れについてわかりやすく解説します。

駐車場の相続税申告に必要な書類とは?

相続税申告にあたっては、駐車場の評価を証明するための各種書類を揃える必要があります。主に以下のような書類が必要です。

- 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

所有者や面積、地目などを確認するための基本書類です。 - 公図・地積測量図

土地の正確な位置や形状を把握するために必要です。 - 固定資産税評価証明書

倍率方式による評価や、不動産の基礎資料として使用されます。 - 路線価図(国税庁のウェブサイトから取得可能)

路線価方式の場合は、対象地の路線価確認が必須です。 - 現地の写真・利用状況の説明資料

駐車場の舗装状況、設備の有無、運用形態などを示すことで評価区分の判断材料となります。 - 相続人の戸籍謄本・遺産分割協議書

所有権の帰属を明確にするために必要です。

これらの書類は、不動産の評価だけでなく、相続手続きを円滑に進めるうえでも重要な役割を果たします。

駐車場の相続税の申告手続きの流れ|専門家への依頼・期限・提出先

駐車場を含む相続税の申告は、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内に行う必要があります。

手続きの基本的な流れは以下の通りです。

- 財産の把握・評価

駐車場の他、預貯金や建物など全ての財産を一覧化し、評価額を算出します。 - 必要書類の収集

登記事項証明書や固定資産税評価証明書など、前述の評価関係資料や相続関係の書類を揃えます。 - 遺産分割協議書の作成

相続人間での遺産分割協議を行い、財産の分割内容を確定させます。 - 申告書の作成・提出

相続税申告書を作成し、税務署に提出します。管轄は被相続人の最後の住所地の税務署です。 - 相続税の納付

申告書の提出と同時に納税も行います。延滞や分割納付も可能ですが、利子が発生する場合があるため、注意が必要です。

駐車場の相続税評価はケースによって複雑になりがちです。

区分があいまいな場合や、節税対策を希望する場合には、税理士や不動産鑑定士などの専門家に依頼することを強くおすすめします。

駐車場を相続したらどう活用する?経営方法別の特徴とポイントを解説

駐車場を相続したあと、「その土地をどのように活用すればよいか」でお悩みの方は少なくありません。

駐車場経営は比較的始めやすい不動産活用のひとつですが、運営方法によって収益性や管理負担が大きく変わります。

ここでは、代表的な2つの経営スタイルである「月極駐車場」と「一括借り上げ方式によるコインパーキング」について、その特徴とメリット・デメリットを比較しながらご紹介します。

月極駐車場として活用|安定収入を得られるが、空き区画に注意

月極駐車場は、近隣の住民や企業に対して月単位で区画を貸し出すスタイルです。

契約期間が比較的長く、毎月安定した収入を見込めるのが魅力です。また、コインパーキングと比べて設備投資が少なく済むケースが多く、初期費用を抑えられる点もポイントです。

しかしながら、以下のような課題も存在します。

- 契約者の募集や管理をオーナー様自身が行う必要がある

- 空き区画が出ると収益が減少する

- 滞納やトラブル対応も自己責任となる場合がある

特に都市部では、競合が多く、立地によっては空きが出やすい傾向にあります。収益を最大化するには、継続的な管理と地域ニーズの把握が重要です。

一括借り上げ方式によるコインパーキング活用|運営・管理を任せて手間なく収入を得られる

一方、一括借り上げ方式を活用したコインパーキング経営では、土地を運営会社に貸し出し、その会社が設備設置・運営・管理をすべて行います。

オーナー様は毎月、契約に基づいた賃料を受け取るだけでよく、非常に手間が少なく、安定した収益が期待できるのが大きな魅力です。

この方式の主なメリットは以下の通りです。

- 契約期間中は空き状況に関係なく賃料が発生する

- 精算機や照明などの設備投資は原則として運営会社が負担(運営会社によって対応が異なるため、注意が必要です。)

- クレーム対応やメンテナンスも全て運営会社が担当

また、アスファルト舗装や一時的な設備導入も運営会社が計画・実施してくれるため、駐車場としての資産価値も維持しやすい点が評価されています。

「相続したはいいが、どう運用すれば良いかわからない」「遠方に住んでいて管理ができない」といった場合にも、一括借り上げ方式は非常に適しています。

このように、月極駐車場と一括借り上げ方式にはそれぞれの特性がありますが、管理の手間をかけず、安定収益を得たいオーナー様には、一括借り上げ方式によるコインパーキング活用がおすすめです。

駐車場を相続したら、エコロパークにお任せ!一括借り上げ方式で安心経営を実現

駐車場を相続したものの、どのように運用すればよいか迷う方は少なくありません。ご自身での経営には収益性と引き換えに、契約管理やメンテナンスといった手間も伴います。

その点、エコロパークの一括借り上げ方式なら、運営・管理の全てをお任せいただけます。

土地を貸すだけで、空き状況に関係なく毎月安定した賃料を受け取れるため、「はじめての駐車場経営」でも安心して取り組めるのが大きな魅力です。

相続税の負担が気になる方や、遠方にお住まいのオーナー様にも最適な選択肢となります。駐車場を相続した今こそ、土地の価値を最大限に生かすチャンスです。

将来を見据えた土地活用をお考えの方は、ぜひ一度エコロパークへのご相談をご検討ください。専門スタッフが丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案いたします。

監修者

エコロシティ株式会社 取締役CFO、公認会計士、宅地建物取引士

星野 貴彦

東京工業大学を卒業後、大手監査法人に入所し大手製造業を中心としたクライアント向けの会計監査業務や会計アドバイザリー業務に従事。監査法人で培った財務・会計の専門知識や経験を活かし、不動産仲介・管理のCFO、バイオベンチャーのCFO、IT企業の管理本部長と多様なキャリアを経て、2024年から現職に就任。

執筆者

ディバルコンサルタント株式会社 代表取締役

明堂 浩治

芝浦工業大学 工学部 建築工学科卒。大手建設会社(大成建設グループ)にて、個人・法人地主への土地活用提案や建築営業に20年間従事。その後独立し、ディバルコンサルタント株式会社を設立。新築・改修工事、建物管理、土地の有効活用提案まで一貫したサポートを提供しており、特に相続後の土地や建物の活用相談にも多数の実績を持つ建築・不動産コンサルティングの専門家。