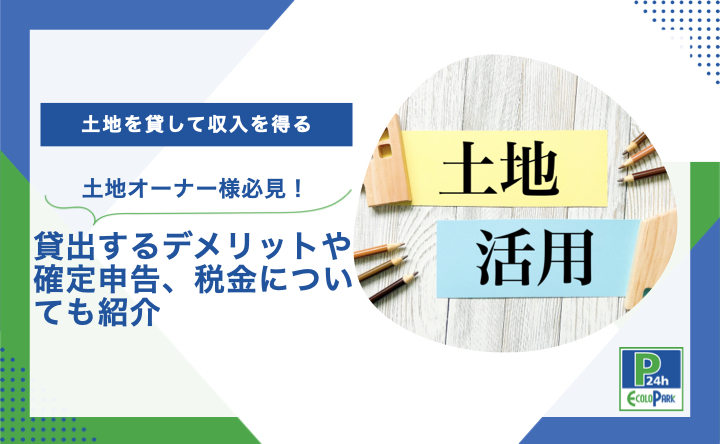

土地を貸して収入を得る方法を解説!貸出するデメリットや確定申告、税金についても紹介

土地を貸して収入を得ることは可能?2種類の貸出方法や言い方&借地権について紹介

土地を所有しているものの、自分では活用する予定がないという方も少なくありません。その場合、おすすめなのが土地を貸し出して収入を得る方法です。

ただし、土地を貸すといっても契約形態や法的な位置づけを理解しておくことが大切です。誤った契約や用語の認識不足は、後々のトラブルにつながる可能性があります。ここでは、土地貸しの2種類の契約形態と、「借地」「貸地」という言葉の違いについて整理していきます。

土地貸しの2つの契約形態について|賃貸借契約・使用貸借契約

土地を貸す場合、一般的には「賃貸借契約」と「使用貸借契約」の2つの形態があります。

賃貸借契約は、貸主が借主に対し土地の使用を許可する代わりに借主から地代(賃料)を受け取る契約のことを指します。収益を得る目的で土地を貸す場合、多くはこの契約が選ばれます。借地借家法に基づき、契約期間や更新に関するルールが定められているのも特徴です。

参照:「借地借家法施行令及び借地借家法施行規則の制定について」日本賃貸住宅管理協会

使用貸借契約は、無償で土地を貸す契約です。親族や知人への貸与に利用されることが多く、収益を求めるというよりも、信頼関係に基づいた形で行われます。こちらは借地借家法の適用外となるため、返還請求や契約終了の扱いが柔軟である一方、収益は得られません。

「土地貸し」の言い方について|借地と貸地の違いを紹介

土地を貸す行為を表す際、「借地」と「貸地」という似た言葉が使われます。一般的に「借地」は借りる側の立場から見た言葉であり、建物を建てて長期に利用するケースが多いです。

一方「貸地」は貸す側の視点で使われ、収益化や土地活用という観点で用いられます。例えば「借地権付き建物」の広告では借主の立場を示す表現が使われるのに対し、不動産オーナー様向けの土地活用資料では「貸地」と記されることが一般的です。

このように、契約形態や用語の違いを理解しておくことで、将来的な誤解やトラブルを避けやすくなります。土地を貸し出して安定収入を目指す場合には、まず賃貸借契約の仕組みを押さえ、自身に合った活用方法を検討することが重要です。

土地を貸すと発生する借地権とは?借地法や借地借家法との違いや3つの種類を解説

土地を貸す際に重要な概念が「借地権」です。借地権とは、借主が土地を借りて建物を所有する権利を指し、賃貸借契約に基づいて成立します。

特に長期的に土地を貸す場合、この借地権の性質を理解しておくことは、オーナー様にとっても借主にとっても非常に重要です。

なぜなら、借地権が発生すると契約終了後でも土地の返還がスムーズに進まない可能性があり、トラブルの原因となり得るからです。ここでは、借地法と借地借家法の違い、さらに借地権の種類について整理します。

借地法と借地借家法との違い

かつては「借地法」に基づいて借地契約が行われていましたが、1992年に「借地借家法」が施行され、現在はこちらが適用されます。旧借地法では借主の権利が非常に強く、契約期間が長期化し、更新拒絶も困難でした。

そのため、オーナー様にとっては土地の返還が難しく、柔軟な活用が阻害されるケースも多かったのです。一方、借地借家法では定期借地権の制度が新設され、契約期間を区切って土地を貸し出すことが可能となりました。これにより、オーナー様が将来的に土地を別用途で活用する道が開かれています。

参照:「借地借家法施行令及び借地借家法施行規則の制定について」法務省

借地権の2つの種類|普通借地権・定期借地権

借地権には大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」があります。

普通借地権は、契約期間が満了しても原則更新されるのが特徴です。借主に強い保護が与えられるため、長期にわたり安定的に建物利用が可能です。ただし、オーナー様にとっては土地を自由に返還してもらいにくいというリスクがあります。

定期借地権は、あらかじめ契約で定めた期間が終了すれば更新されない仕組みです。土地を一定期間だけ貸したい場合に有効で、柔軟な土地活用を可能にします。

定期借地権の3つの種類|一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用定期借地権

定期借地権の中にもさらに種類があります。

一般定期借地権:50年以上の契約期間で設定され、契約終了後は建物を取り壊して更地にして返還されます。

建物譲渡特約付借地権:30年以上の契約期間を設け、契約終了時に建物を貸主へ譲渡する仕組みです。オーナー様は土地と建物を一体で活用できるメリットがあります。

事業用定期借地権:10年以上50年未満の契約期間で、事業用建物を建てる目的に限定されます。商業施設やオフィスなどに利用されるケースが多く、土地の収益化に直結しやすいのが特徴です。

借地権はオーナー様にとって安定収入をもたらす一方、契約内容次第で将来的な土地の自由度に大きく影響を与えるものです。そのため、契約を検討する際には、法制度の仕組みを理解したうえで、普通借地権と定期借地権のどちらを選択するのかを慎重に判断する必要があります。

土地を貸すと儲かる?土地を貸し出して活用することの4つのメリット

土地を所有していても、自分で事業を行うには大きな初期投資や運営の負担がかかります。そのため、土地を貸し出して安定した収入を得る方法は、多くのオーナー様にとって有効な選択肢となります。

特に「借地契約」や「一括借り上げ方式」(運営会社が土地や建物をまとめて借り上げ、オーナーに代わり運営を行う仕組み)による土地活用は、低リスクで継続的な収益を確保できる手段として注目されています。ここでは、土地を貸し出すメリットを4つの観点から整理して紹介します。

安定した収入を得られる:長期的な収益が期待できる

土地を貸す最大の魅力は、毎月安定した収入を得られる点です。例えば普通借地契約の場合、契約期間は30年以上が一般的であり、その間は借主からの地代収入が継続します。

長期的に安定したキャッシュフローが確保できるため、将来設計や相続対策にも役立ちます。特に一括借り上げ方式を利用すれば、稼働率や季節変動に左右されず、固定賃料を受け取れる安心感があります。

初期費用が不要:土地を貸すだけなので高額な費用なしで始められる

アパートやマンション経営と比べて、土地をそのまま貸し出す方法は初期投資がほとんど不要です。大規模な建築資金や金融機関からの借入を必要とせず、所有している土地を有効活用できます。

特に駐車場として貸し出す場合、簡易舗装や設備導入も運営会社が負担するケースが多く、オーナー様は資金面のリスクを抑えて収益化することが可能です。

維持費の軽減:自分で活用する場合と比べて維持管理のコストが軽減される

自らアパート経営などを行う場合、建物の修繕や設備管理などで高額な維持費が発生します。しかし、土地を貸すだけであれば、管理の負担は大幅に軽減されます。

さらに一括借り上げ方式を利用すれば、清掃・集金・クレーム対応まで運営会社が対応するため、オーナー様は手間をかけずに収益を得られる点が大きなメリットです。

節税効果:資産を活用することで固定資産税や相続税の対策になる

使われていない土地(遊休地)を放置していると、固定資産税や都市計画税といった負担だけが続きます。しかし土地を貸すことで収入が得られるだけでなく、課税評価額の圧縮による節税効果も期待できます。

国土交通省の資料によると、土地活用は相続税や固定資産税の軽減策として有効であることが示されています。資産を収益化することで税負担の軽減にもつながるのです。

このように、土地を貸し出すことには安定収入・初期費用不要・維持費削減・節税効果といった大きな利点があります。特に、低リスクで確実に収益を確保したいオーナー様にとっては、駐車場経営などの土地貸し出しは非常に魅力的な活用方法といえるでしょう。

参照:空き地等の利活用に関する先進的取組(事例集)

土地を貸すと取られることがある?トラブル事例から考える土地貸しのデメリット&注意点を紹介

土地を貸すことは、安定した収入や節税効果など多くのメリットがある一方で、注意しておかなければならないデメリットやリスクも存在します。

特に契約期間が長期にわたる場合や、借主との関係が不明確なまま契約を進めてしまうと、後々のトラブルに発展するケースも少なくありません。

ここでは、代表的なデメリットと注意点を紹介します。

長期間の土地活用の制限:契約期間中は土地の自由な転用が難しくなる

賃貸借契約で土地を貸すと、契約期間中はオーナー様が自由に土地を使うことができません。普通借地契約では30年以上の長期契約が一般的であり、将来的に土地を売却したり別用途に転用したりする柔軟性が失われます。

収益性の低さ:ほかの土地活用方法と比べて得られる収益が小さい傾向がある

土地をそのまま貸す場合、アパート経営や商業施設の開発に比べて収益は少ない傾向があります。特に使用貸借契約のように無償で貸す形態では収益が得られず、資産を有効活用できていない状況になることも注意が必要です。

土地返還のリスク:契約内容次第で借主が返還を拒む可能性がある

土地貸しにおいて最も大きなトラブルの一つが、契約終了後の土地返還です。国土交通省の調査によれば、借地契約では借主の権利が強く保護されており、返還を巡る紛争が発生する事例も報告されています。

特に旧借地法下の契約では、更新拒絶が難しく、オーナー様が思うように土地を取り戻せないケースが多く見られました。

賃料の変更:賃料は経済事情や土地価値の変動に応じて変更する必要がある

長期契約では、物価上昇や地価の変動により、契約当初の賃料が実情に合わなくなることがあります。賃料改定は借主との合意が必要で、調整が難航すると収益性が低下するリスクがあります。

土地の用途地域を確認:用途地域の制限を確認して適切な活用方法を選ぶことが重要

都市計画法に基づき、土地には「用途地域」が定められています。住宅地や商業地などによって建築可能な施設や活用方法が異なるため、貸し出す際には必ず確認が必要です。

用途地域を無視した契約は、違法利用や行政指導のリスクを伴います。

土地を貸すことは手間を減らしながら収入を得られる有効な手段ですが、このようなデメリットを理解せずに契約を結ぶと、大きな損失につながる可能性があります。契約形態・賃料設定・用途地域をしっかり確認し、必要に応じて専門家へ相談することがリスク回避の第一歩です。

土地を貸して収入を得る方法とは?具体的な土地活用事例を紹介

土地を所有していても、そのまま放置していると固定資産税や都市計画税といったコストだけが発生してしまいます。

そこで有効なのが、土地を貸し出して収益を得る土地活用です。活用方法は多岐にわたり、土地の立地条件や広さ、オーナー様の資金状況に応じて適切な手法を選ぶことが重要です。ここでは代表的な土地活用の事例を紹介します。

駐車場経営:初期費用が少なく、収入が安定しやすい

もっとも手軽で人気のある土地活用が駐車場経営です。アスファルト舗装を行う場合でも比較的低コストで始められ、一括借り上げ方式を利用すれば稼働率に関わらず毎月一定額の賃料を得ることができます。都市部の狭小地や不整形地でも活用しやすいのが強みです。

太陽光発電:長期的な収入を確保できるが、設置費用が高額になる可能性がある

日当たりの良い土地で注目されるのが太陽光発電です。売電収入が得られるため長期的な収益を確保できますが、初期投資が数百万円規模に及ぶ場合もあり、採算性は制度変更や電力需要に左右されるリスクがあります。

トランクルーム:小規模な土地でも活用可能だが、集客に時間がかかることがある

住宅地や駅近の土地で需要があるのがトランクルームです。狭い土地でも設置可能で、月額利用料による収入が見込めます。ただし、周辺住民への認知が広がるまで時間がかかり、収益化には一定の期間を要する点がデメリットです。

貸し農地として運営:安定収入だが、手続きが煩雑で利用者とのトラブルになりやすい

農地を地域住民や市民農園として貸し出す方法もあります。安定収入が期待できますが、農地法の規制や行政への申請が必要であり、利用者との管理面でのトラブルが起こりやすい点には注意が必要です。

アパート経営:高収入が見込める一方で、初期費用のコストが大きな負担になりやすい

土地を有効に活用し、高収益を狙える代表的な方法がアパート経営です。ただし、建築費や維持管理費が高額になるため、自己資金や借入計画が必要です。また空室リスクや老朽化リスクを抱えるため、慎重な事業計画が欠かせません。

このように、土地活用には低リスクで手軽に始められる方法から、大きな投資を伴う高収益型まで多様な選択肢があります。まずは土地の条件やご自身の資金計画を整理した上で、どの方法が適しているかを判断することが大切です。

土地を貸して収入を得る方法と相場を紹介

土地を貸すといっても、その契約方法や活用形態によって収入の得られ方は大きく異なります。オーナー様にとって重要なのは、どの方式を選ぶと安定した収益を得られるのか、また地代の相場はどのように算定されるのかという点です。

ここでは代表的な契約方式を整理し、それぞれの特徴と収益性について解説します。

普通借地契約:借主が土地を借りて建物を立てる長期型契約

普通借地契約は、契約期間が30年以上と長期であり、更新も認められるのが特徴です。

借主にとっては安定して建物を利用できる利点がありますが、オーナー様にとっては長期的に土地が拘束されることになります。地代は地域や土地の価値によって変動しますが、一般的には固定資産税評価額の数%程度が相場とされています。

定期借地契約:期間を限定して土地を貸し出す契約方式

定期借地契約では、契約期間をあらかじめ区切り、満了後には更新されない仕組みになっています。

例えば事業用定期借地権では10年以上50年未満の期間を設定でき、商業施設や事業用建物に活用されるケースが多いです。オーナー様は将来的に土地を自由に使えるメリットがあり、安定収入と柔軟性の両立が可能です。

使用貸借契約:無償で貸す形式が基本で収益性より信頼関係に基づく方法

使用貸借契約は、基本的に無償で土地を貸す契約です。親族や知人に土地を貸す場合に選ばれることが多く、収益は期待できません。

ただし契約終了時の返還請求が比較的柔軟であり、信頼関係を重視した貸し方といえます。

等価交換方式:土地を提供し、建物の持ち分を共有する形で活用する方式

等価交換は、土地をデベロッパーなどに提供し、その代わりに建築された建物の一部の持分を取得する方法です。初期費用を抑えつつ資産を有効活用できるメリットがありますが、共有持分の取り扱いや管理に注意が必要です。

土地信託方式:信託銀行に運用を任せ利益を分配として得る契約方式

土地信託は、オーナー様が土地を信託銀行に託し、銀行が開発や運用を行い、その利益を分配金として受け取る方法です。専門機関に運営を任せられるため安心感がありますが、信託報酬が発生する点や契約内容による制約もあります。

このように、土地の貸し方にはさまざまな方法があり、それぞれ収益性や自由度、リスクが異なります。収入を安定させたいのか、将来的に土地を自由に使いたいのかによって、最適な契約方式は変わります。

まずは土地の条件と活用目的を整理し、専門家の助言を得ながら契約内容を検討することが重要です。

地代はいくらになる?具体例と共に収入の計算方法を簡単解説

土地を貸す際に多くのオーナー様が気になるのが、「地代はいくらになるのか」という点です。地代は一律ではなく、土地の立地条件や周辺の需要、評価額などによって変動します。

算定方法はいくつかあり、それぞれの特徴を理解しておくことで、適正な賃料を設定することができます。ここでは代表的な4つの計算方法を紹介します。

路線価法:土地の路線価を基準に地代を計算する方法

路線価法は、国税庁が公表する「路線価」を基準に計算する方法です。路線価とは道路に面する土地の1㎡あたりの価格であり、相続税や贈与税の算定にも使われます。

一般的に、路線価の5〜6%程度を年間の地代とするのが目安とされます。例えば路線価が20万円/㎡の土地で100㎡を貸す場合、年間地代は100㎡×20万円×5%=100万円程度となります。

賃貸事例比較法:周辺の賃貸物件を比較して賃料を求める方法

周辺地域で実際に取引されている賃料を参考に、適正な地代を導き出す方法です。不動産会社の調査や公開データをもとに算出されるため、地域の需要と供給バランスを反映した現実的な価格になります。特に商業地や住宅地では、この方法がよく利用されます。

収益分析法:土地利用で得られる事業収益を基に賃料を算出する方法

収益分析法は、土地を利用して得られる収益から逆算して地代を決定する方法です。例えば駐車場経営で月収40万円の収益が見込める場合、運営会社がそのうち一定割合をオーナー様への地代として支払う形になります。

実際の収益性を反映できる点が強みですが、事業の収益予測が正確であることが前提となります。

公租公課倍率法:固定資産税や都市計画税の合計額に倍率をかけて見積もる方法

公租公課倍率法は、土地に課される固定資産税や都市計画税の合計額に一定の倍率をかけて地代を算出する方法です。例えば年間の税額が20万円の場合、3倍を基準にすると年間地代は60万円となります。税負担を基準にしているため、最低限の収益を確保する目的で活用されることがあります。

これらの算定方法を組み合わせ、土地の条件や市場の状況に応じて適正な地代を決定するのが望ましいとされています。適切な設定を行うことで、オーナー様は安定した収入を確保しつつ、借主にとっても納得できる契約内容にすることができます。

土地を貸して収益を得る際も確定申告が必要?土地貸出が税金対策になる理由も紹介

土地を貸して収益を得た場合、オーナー様にとって重要になるのが「税金」と「確定申告」です。土地活用で得られる収益は雑所得や不動産所得に該当するため、一定の条件を満たせば確定申告が必要となります。

また、土地を活用することで固定資産税や相続税の節税効果が期待できる場合もあります。ここでは、土地貸しによる税務上の注意点と税金対策の効果について解説します。

土地貸しで節税が可能に!相続税や固定資産税、都市計画税への影響について

土地を使わないまま所有していると、固定資産税や都市計画税の負担が続きます。特に都市部の土地では税額が大きく、収益を生まないまま納税義務だけが発生する状況になりがちです。

しかし、土地を貸し出して活用することで、課税評価額が下がるケースがあります。課税評価額とは、税金を計算するために自治体が定める土地の評価額のことです。実際の市場価格とは異なり、税務上の基準となる価格であり、これが下がれば固定資産税や都市計画税の負担も軽減されます。

例えば住宅用地や駐車場経営に転用すると、固定資産税の軽減措置が適用される場合があります。

また、土地を貸すことで相続税評価額も下がる可能性があります。相続税評価額とは、相続税を計算する際に基準となる土地の価値のことです。

自分で利用している土地よりも、他人に貸している土地の方が評価が低く算定されるため、その分相続税の課税対象額が減り、節税効果が期待できるのです。

国土交通省の資料でも、土地を賃貸に供することが資産評価の引き下げにつながり、相続税対策として有効であることが示されています。土地活用は収益確保だけでなく、税負担の軽減にもつながる点で大きなメリットがあるといえるでしょう。

土地を貸して収入を得た際に確定申告が必要な理由

土地を貸すことで得た収入は、税務上「不動産所得」として扱われます。不動産所得とは、土地や建物を貸すことによって得られる収入から必要経費を差し引いたものです。

例えば駐車場経営で年間100万円の収入があり、維持費や管理費などで20万円を支出した場合、不動産所得は80万円となります。所得税法では、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要と定められています。

そのため、土地貸しで安定的な収入を得る場合、確定申告を怠ると追徴課税(申告漏れや納税不足が発覚した際に本来の税額に加えて課される追加の税金)や延滞税(納付期限までに税金を払わなかった場合に発生する利息のような税金)が課される可能性があります。

また、青色申告(一定の帳簿付けを行うことで税務上の特典を受けられる申告方法)を選択すれば、最大65万円の控除や赤字の繰越が認められるなど、税負担を軽減できる制度も利用可能です。適切に申告することで、余計なペナルティを避けつつ、安心して土地活用を続けることができます。

このように、土地を貸すことで収入を得た場合には確定申告が必要ですが、同時に税金面でのメリットを享受できる可能性があります。収益の確保と税負担の軽減を両立させるためにも、契約形態や活用方法を検討する際には税務面の影響を踏まえることが欠かせません。

土地を貸して収益を得たい方必見!一括借り上げ方式のコインパーキング駐車場経営がおすすめな方法である理由を紹介

土地を貸して安定した収入を得たいと考えるオーナー様にとって、最も始めやすくリスクを抑えられる方法のひとつが「コインパーキング駐車場経営」です。コインパーキング経営とは、土地を時間貸しの駐車場として運営し、利用者からの駐車料金で収益を得る土地活用方法のことです。

また、特に一括借り上げ方式を採用すれば、運営の手間をかけずに毎月一定の賃料を受け取れるため、多くのオーナー様に選ばれています。ここでは、一括借り上げ方式がなぜおすすめなのか、その理由を4つの観点から解説します。

安定した収入:一括借り上げ方式では稼働率や季節に関わらず毎月固定の賃料が保証される

通常の駐車場経営では、利用者の数によって収入が大きく変動します。しかし一括借り上げ方式では、運営会社が土地を借り上げるため、オーナー様には毎月固定額の賃料が支払われます。天候やシーズンによる稼働率の影響を受けず、長期的に安定したキャッシュフローを得られる点が大きな魅力です。

低リスクな初期費用:運営会社が資金を負担してくれる場合が多いため自己資金を抑えられる

駐車場を開業する際には、舗装や精算機の設置など一定の初期投資が必要です。しかし、一括借り上げ方式では多くの場合、これらの費用を運営会社が負担します。オーナー様は土地を提供するだけで済むため、金融機関からの借入や多額の資金準備が不要で、低リスクで事業を始められます。

管理の対応不要:クレームや設備トラブルの対応は全てお任せできるため安心

駐車場経営では、利用者からのクレーム対応や機器の故障、清掃業務など日常的な管理が発生します。

一括借り上げ方式であれば、これらはすべて運営会社が対応してくれるため、オーナー様は煩雑な管理業務から解放されます。特に本業を持つ方や遠方に土地を所有している方にとっては、大きなメリットとなります。

柔軟な契約:将来的に土地を別の用途で使いたい場合でも契約が可能

一括借り上げ方式は、契約期間を柔軟に設定できる場合が多く、将来的に土地を売却したり他の用途に転用したりする計画があるオーナー様にも適しています。

普通借地契約のように長期間土地が拘束される心配が少なく、ライフプランに合わせて土地活用を進めることができます。

このように、一括借り上げ方式のコインパーキング駐車場経営は、安定収入・低リスク・管理不要・契約の柔軟性という4つのメリットを兼ね備えています。

国土交通省の調査でも、遊休地活用の有効手段として駐車場経営が多く選ばれていることが示されています。土地を貸して効率的に収益を得たいオーナー様にとって、最も実用的で安心できる方法といえるでしょう。

土地を貸して収入を増やしたいならエコロパークにお任せください

土地を貸して収益を得る方法にはさまざまな選択肢がありますが、中でも安心して始めやすいのが「一括借り上げ方式のコインパーキング駐車場経営」です。

エコロパークなら、初期費用を抑えつつ、毎月固定の賃料をオーナー様に保証します。清掃やトラブル対応といった管理業務もすべて代行するため、手間をかけずに安定した収入を得られるのが大きな魅力です。さらに契約も柔軟に対応できるため、将来的に土地を別用途に活用したい場合でも安心です。

「遊休地を有効活用したい」「リスクを抑えながら安定収入を確保したい」と考えるオーナー様にとって、エコロパークでの駐車場経営は最適な選択肢です。

まずはお気軽にご相談いただき、土地に合ったプランをご確認ください。

監修者

ディバルコンサルタント株式会社 代表取締役

明堂 浩治

芝浦工業大学 工学部 建築工学科卒。大手建設会社(大成建設グループ)にて、個人・法人地主への土地活用提案や建築営業に20年間従事。その後独立し、ディバルコンサルタント株式会社を設立。新築・改修工事、建物管理、土地の有効活用提案まで一貫したサポートを提供しており、特に相続後の土地や建物の活用相談にも多数の実績を持つ建築・不動産コンサルティングの専門家。

執筆者

株式会社スタルジー 代表取締役

飯塚 祐世

タワーマンションの理事長として、サブリース方式で空きが出ていた駐車場の収益改善に取り組み、修繕積立金不足の課題を解決。現在は、マンション管理組合向けの実践的サポートサイト「管理組合サポート」を運営し、現場目線での課題解決を行う。実体験に基づいた土地・建物の収益改善提案を得意とする、管理と経営に強い実務家。