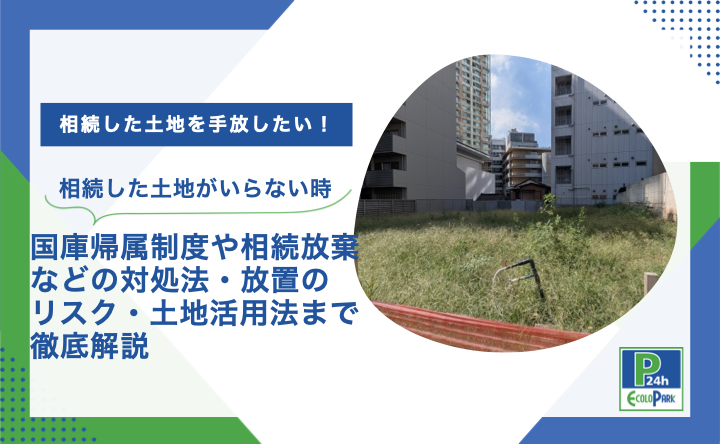

相続した土地がいらない時はどうする?国庫帰属制度や相続放棄などの対処法・放置のリスク・土地活用法まで徹底解説

土地を相続してもいらないと思う人が増えているのはなぜ?その背景とは

土地を相続することになった際、その土地をいらないと思う人が増えていると言われています。なぜ土地を相続したくないと思う人が多くなっているのか、まずはその理由について明らかにしていきましょう。

ここでは、主な3つの理由を挙げて、相続した土地を手放したいと思う背景について、解説していきます。

固定資産税など税金負担が重い

1つ目の理由は、土地を相続し、所有することで毎年かかる固定資産税などの税金負担です。

土地などの不動産は、所有しているだけで毎年固定資産税がかかってしまいます。さらに、都市計画税などが加わるケースもあり、収益を生まない土地を抱えるほど負担は重くなります。

このように、土地を相続し自らが所有者になることで重い税負担がかかってしまうということを理由に、いらないと思ってしまう人は多いでしょう。

田舎や古い家など、利用価値の低い不動産が多い

土地相続では、田舎にある土地や、築年数の経った古い家などを相続するケースも少なくありません。こうした不動産は、交通の便や周辺環境が整っていない場合が多く、利用価値が低いことからいらないと感じる人も多くなっています。

田舎の土地や古い家などを相続しても、利用価値が低いと活用することが難しく、所有者にとって邪魔な存在となってしまうことも少なくありません。

売却や処分が難しく、管理コストだけがかかる

相続によって取得した土地は、立地条件や需要の低さから売却や処分が難しく、思うように進まないケースがあります。

売却できないまま所有を続けると、草刈りや建物の維持管理といった管理のためのコストだけがかかってしまい、収益にもならない状態が続きます。そのため「持っていても負担にしかならない」と感じ、相続を望まない人も多いでしょう。

いらない土地を相続したくないときの選択肢とは?それぞれ詳しく解説

実際にいらない土地の相続が発生した際、対応方法としてはどのような選択肢があるのでしょうか。

ここでは、いらない土地を相続したくないときの対処法を4つ挙げ、それぞれ詳しく解説していきます。

相続放棄|借金や土地を含めて一切相続しない方法

1つ目の選択肢は、相続放棄をするという方法です。相続放棄とは、被相続人の土地や建物に限らず、借金などのすべてを含めて、一切相続しないということです。

相続放棄を選択する際には、いらない土地の相続だけを放棄することができないという点に注意が必要です。たとえば、土地だけは相続放棄し、それ以外の財産は相続するということはできません。つまり、プラスの財産も含めて一切を手放すことになります。

そのため、相続放棄を選ぶ際には、相続人全体の状況や相続財産の全体像を踏まえて、慎重な判断が必要と言えるでしょう。

相続土地国庫帰属制度|国に土地を引き取ってもらう方法

2つ目の選択肢は、相続土地国庫帰属制度を利用するという方法です。これにより、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能になります。

相続土地国庫帰属制度は、相続したいらない土地が登記されないまま放置されることを防ぎ、管理不全の土地を減らすために設けられた制度です。土地を国が引き取り国庫に帰属させることで、相続人は固定資産税の負担や維持管理の手間から解放されます。

売却や譲渡の検討|不動産会社や信頼できる業者に依頼

3つ目の選択肢は、相続した土地を売却や譲渡によって手放すという方法です。いらない土地を一度相続したうえで、第三者へ売却することで、不要な土地を現金化できる点は大きなメリットです。

売却や譲渡を検討する場合は、土地売買の実績が豊富な不動産会社や、信頼できる買取業者に依頼するようにしましょう。売却先がスムーズに決まれば、税金や管理の負担からすぐに解放される可能性があります。

ただし、立地や土地の状態によっては、必ずしもスムーズに売却できるわけではなく、場合によってはなかなか売却先が決まらずに時間や手間がかかってしまうという可能性もあるので、注意が必要です。

土地の有効活用|いらない土地を収益化

4つ目の選択肢は、土地を有効活用するという方法です。たとえ、いらないと感じる土地であっても、有効活用に成功すれば、収益化することが可能です。

代表的な活用例が駐車場経営です。初期投資を抑えながら始められるため、立地や条件によっては継続的に収益を上げられる可能性があります。

特に、月極駐車場や一括借り上げ方式によるコインパーキング活用であれば、需要に応じて柔軟に対応でき、土地を手放さずに活かすことができます。

土地を手放さずに所有したまま有効活用し、税金などの負担を上回る収益を獲得することができれば、結果としてプラスになる可能性は十分見込めます。1つの選択肢として検討してみると良いでしょう。

相続土地国庫帰属制度とは?要件・費用・手続きの流れを徹底解説

相続した土地がいらない時、相続土地国庫帰属制度を利用して、国に引き取ってもらうという選択肢がありますが、この制度についてあまり内容を把握していないという人も多いかもしれません。

ここでは、相続土地国庫帰属制度について、要件や費用、手続きの流れなどを徹底解説していきます。

相続土地国庫帰属制度とは?土地を国に引き取ってもらえる仕組み

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地が不要な際に、土地を国に引き取ってもらえる制度のことです。

この制度は、いらない土地が相続後に登記されずそのまま放置され、管理不全地や所有者不明土地が増えている社会問題を背景に、2023年に新たに設立されました。

この制度により、相続人はいらない土地を手間や負担を負うことなく手放し、管理や税負担から解放されることができるようになりました。

従来の相続放棄では、土地以外の財産も含めすべての相続を放棄しなければなりませんでした。しかし、いらない土地のみを手放して国庫に帰属させることができるのは、相続土地国庫帰属制度の大きなメリットと言えるでしょう。

相続土地国庫帰属制度を利用するための要件解説|山林や建物付き土地には使える?

相続土地国庫帰属制度を利用できる土地には、いくつかの要件が定められています。

まず、以下の5つは、申請自体ができない土地の要件として定められています。

- 建物がある土地

- 担保権や使用収益権が設定されている土地

- 他人の利用が予定されている土地

- 土壌汚染されている土地

- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(出典:法務省:相続土地国庫帰属制度の概要)

さらに、申請自体は可能であっても、該当すると承認が受けられない項目として、以下の5つの要件も定められています。

- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

(出典:法務省:相続土地国庫帰属制度の概要)

上記の要件をもとに、制度の利用が可能かどうかを判断されるため、実際の利用を検討する際は、対象となる土地についてよく確認を取っておくことが必要となります。

相続土地国庫帰属制度を利用するための費用負担|審査手数料と負担金

相続土地国庫帰属制度を利用するには、費用負担についても事前に把握しておく必要があります。主な費用負担は2つあり、1つは審査手数料、もう1つは負担金の2種類です。

まず審査手数料は、申請時に必要になるもので、土地一筆につき1万4,000円と定められています。審査手数料を支払うことにより、相続土地国庫帰属制度を利用できるかどうかの審査を受けることが可能となります。

負担金は、対象の土地を管理または処分するための費用として、支払いが必要になります。負担金の額は、基本的には一筆につき20万円と定められていますが、一部市街地の宅地や田畑、森林などについては、面積に応じて算定される場合もあるので、事前に確認しておくことが重要です。

つまり、この制度を利用するには、最低でも「1万4,000円+20万円」程度の費用がかかることになります。土地の状況によってはさらに費用が上がる可能性があるため、申請前に法務局や専門家に相談し、必要なコストをしっかり把握しておくことが安心につながります。

申請から引き渡しまでの流れ|必要書類と手続きのステップ

相続土地国庫帰属制度を利用する際の、相談から申請、引き渡しまでの流れについても、理解しておきましょう。

制度を利用するには、まず法務局に相談するのが、1つ目のステップとなります。この際、3つの資料を予め用意して持参することが必要です。

| 項目 | 内容 | 入手方法・補足 |

|---|---|---|

| ① 相続土地国庫帰属相談票 | 制度利用の相談時に必要な書類。申請者情報や土地の概要を記載します。 | 法務省の公式HPからダウンロード可能 |

| ② 該当土地の状況に関するチェックシート | 対象となる土地の状態(境界・利用状況など)を確認するための書類。 | 法務省の公式HPからダウンロード可能 |

| ③ 土地の状況が分かる資料 | 登記事項証明書・登記簿謄本・土地の写真など、現況を示す資料。 | 法務局窓口で取得、または自身で撮影して準備 |

1つ目は、相続土地国庫帰属相談票、2つ目は、該当土地の状況に関するチェックシートです。この2つは、法務省のHPにてダウンロードすることができます。3つ目は、土地の状況が分かる資料です。たとえば、土地の登記事項証明書や登記簿謄本、実際の様子を撮影した写真などを揃えて提出しましょう。

法務局への相談を経て、実際に申請を行う際は、承認申請書を作成します。また、承認申請書とあわせて、土地の場所や範囲が明確に分かる図面や、土地の形状が分かる写真、周囲の土地との境界が明確に分かる写真なども用意し、提出しましょう。この際に、審査手数料の支払いが必要となるため、必要な金額分の印紙を申請書に貼り付けて支払います。

提出後は、法務局による審査が行われ、承認されれば国が土地を引き取る準備に入ります。ここで負担金の支払いを行います。負担金の納付通知が手元に届くので、それをもとに支払いを済ませましょう。負担金を支払った時点から、土地は国庫に帰属したことになります。

相続でいらない土地を放置するとどうなる?相続を放置した場合のリスクを解説

相続した土地がいらないからといって土地を放置してしまうと、さまざまなリスクがあるため、放置することはできるだけ避けなければなりません。

ここでは、相続でいらない土地を放置してしまうとどのようなリスクがあるのか、3つの具体例を挙げて解説していきます。

管理責任が残る|固定資産税や雑草・不法投棄などの負担が続く

相続した土地をそのまま放置した場合でも、土地の管理責任は残ってしまいます。土地を相続した以上、相続人が土地の所有者となるため、管理責任を免れることはできません。

毎年の固定資産税の支払いや、現地での雑草処理や不法投棄への対処などについては、所有者として責任を負う必要があります。これらを行わずに土地を放置し続けることで、事件や問題が起こってしまった場合、重大な責任を負わされるリスクも高まるため、注意が必要です。

相続人同士のトラブル|放置すると遺産分割や処分で揉める原因に

土地の相続人が複数いる場合、放置することで相続人同士のトラブルが起こってしまうリスクもあります。

たとえば、遺産分割や土地の処分に関して、土地を放置したことが原因で揉めてしまうケースは少なくありません。誰が管理費用や固定資産税を負担するのかで対立する、売却や処分のタイミング・金額について意見が食い違う、一部の相続人だけが勝手に利用し不公平感が生まれるといった問題が起こりやすくなります。

このようなトラブルを防ぐためにも、いらない土地を複数人で相続する場合は、放置することなく、必ず早い段階できちんと話し合いの場を設けることが重要です。

売却や活用が難しくなる|時間が経つほど土地の価値が下がる可能性

相続したいらない土地を長期にわたって放置してしまうと、売却や活用が難しくなってしまうリスクも高まります。

土地などの不動産は、市場の需給や周辺環境の変化に影響を受けやすく、時間が経てば経つほど価値が下がってしまうリスクがあります。特に地方や人口減少エリアでは、買い手が見つかりにくくなる傾向が強まります。

そのため、いらないからといって土地を放置し、時間が経過してから売却や活用を検討しようとしても、価値が下がってしまったことでより困難な状況となってしまうかもしれません。

相続でいらない土地でも価値ある資産に変わる?おすすめの土地活用方法を解説

相続した土地がいらないと感じていても、活用次第で価値のある資産になる可能性は大いにあります。そのため、土地の活用を検討せずにいらないと決めてしまうのではなく、まずはどのような活用方法があるのかについて把握しておくことが、とても重要です。

ここでは、おすすめの土地活用方法について、4つの例を挙げて解説していきます。いらないと思っていた土地でも、上手く活用すれば価値のある資産に変わるかもしれないので、1つずつ詳しく見ていきましょう。

駐車場経営|初期費用を抑えて安定収入を得られる活用方法

相続した土地を利用して、駐車場経営を始めるという活用方法は、とてもおすすめです。

駐車場経営を始めることの大きな魅力は、初期費用を抑えて安定した収入を得られるという点です。駐車場経営では、建物を建てる必要もなく、大掛かりな工事が必要ありません。そのため、高い初期費用をかけなくても始められるので、失敗のリスクも抑えられます。

また、駐車場経営なら、面積が狭い土地や変形地でも活用可能です。最小で1台分のスペースから始められるので、活用しにくい土地を相続した場合にもおすすめの活用方法と言えるでしょう。

太陽光発電用地|長期的な売電収入が期待できる

相続した土地に太陽光発電システムを導入し、売電収入を得るという活用方法もあります。

太陽光発電用地として活用することで、長期的な売電収入を期待できるでしょう。ただし、太陽光発電システムを導入する際に初期費用がかかる点や、定期的なメンテナンス費用が必要となる点については、事前に理解しておく必要があります。

トランクルーム・資材置き場|余った土地を活用して、簡単に貸し出す方法

相続した土地にトランクルームを設置して貸し出したり、資材置き場として貸し出したりする活用方法もあります。

トランクルームや資材置き場としての活用なら、初期費用は比較的安く抑えられるため、気軽に始められます。需要をしっかりと確保できれば、収益を上げることができるでしょう。

ただし、立地によっては需要が低くなってしまう場合もあるため、利用者を獲得できるかどうか、事前にきちんと調査することが重要です。

イベント用地|短期貸しやスポット利用で収益化も可能

相続した土地を、イベント用地として短期貸しして活用することもできます。たとえば、地域の祭りやフリーマーケット、企業のプロモーションイベント、キッチンカ―出店など、期間限定の利用ニーズに応えることで収益を得ることが可能です。

一方で、イベント用地としての活用では、時期や需要によって収益にバラつきが生じる可能性が高くなります。そのため、安定した収益を得たい場合は、別の活用方法を検討してみたほうが良いかもしれません。

いらない土地の活用なら駐車場経営が最もおすすめ!安定収入と管理の手軽さが魅力

いらない土地の活用を検討する場合は、駐車場経営による活用が最もおすすめです。

ここでは、なぜ駐車場経営が最もおすすめできるのか、その理由を3つ挙げ、解説していきます。

初期費用を抑えて始められる|更地をそのまま活用できるケースも

駐車場経営は、初期費用を抑えて始めることが可能です。相続した土地が更地であれば、そのまま活用できるケースもあります。

初期費用が抑えられるため、手持ちの資金をほとんど用意できない場合でも、気軽に始めることができます。

また一括借り上げ方式によるコインパーキング活用では、運営会社が初期費用や管理費用をすべて負担してくれる場合もあります。ただし、運営会社によって対応が異なるため注意が必要です。

いらない土地をなんとかしたいけれど費用はなるべくかけたくないという人は、駐車場経営を検討してみると良いでしょう。

安定収入を確保できる|一括借り上げ方式なら毎月固定収入が得られる

駐車場経営は、安定した収入を確保することができるという点においても、非常に魅力的です。

土地を利用して駐車場経営を行う場合、一括借り上げ方式を採用するケースが多くなっています。一括借り上げ方式とは、駐車場の運営会社が土地のオーナー様から一括で土地を借り上げ、駐車場の運営や管理をすべて行うといったシステムの経営方法です。

運営会社は、毎月土地の賃料として、オーナー様へ一定額を支払うこととなります。そのため、オーナー様は、土地を運営会社へ預けるだけで済むため、一切手間をかけることなく毎月安定した収入を得ることができます。空車リスクやトラブル対応などの心配も不要です。

駐車場経営を始める際、きちんと継続的に収益を上げられるかどうかという点で、不安を感じる人も多いでしょう。しかし、一括借り上げ方式にすれば、毎月決まった金額の固定収入を確実に得ることができるため、安心して駐車場経営を始めることが可能です。

管理の手間が少ない|運営を任せればトラブル対応も不要

駐車場経営は、運営会社に委託することで、管理の手間をかけることなく経営を行うことができます。

オーナー様が自ら駐車場の運営や管理を行う場合は、利用者募集や料金回収、清掃、設備の点検、トラブル対応など、多くの手間がかかってしまう可能性が高くなります。

しかし、運営会社へ委託すれば、手間のかかる作業のすべて代行してもらえるため、煩雑な対応に追われる心配がありません。

このように、手間をほとんどかけずに土地活用を行い収益を得られることは、駐車場経営における大きなメリットの1つです。特に本業が忙しい方や遠方に土地を持つ方にとって、安心して経営を続けられる仕組みとなります。

相続でいらない土地を有効活用するならエコロパークにお任せください

相続によっていらない土地を所有することになり、困ってしまうケースは多いかもしれません。しかし、いらない土地をそのまま放置するとさまざまなリスクがあるため、何らかの対策を検討する必要があります。

今回は、いらない土地を相続した際の対処法について、詳しく解説してきました。さまざまな対処法があることを理解し、適切な方法で対応することがとても重要です。

いらない土地を有効活用する場合は、一括借り上げ方式での駐車場経営が特におすすめです。エコロパークでは、オーナー様の土地をお預かりし、調査・設計・設備導入から運営・管理までを一括対応させていただきます。

駐車場経営によって、オーナー様は費用や手間をかけずに安定した収入を得られる仕組みを実現できます。

費用や手間などの負担をかけずに、土地を有効活用したいとお考えの方は、ぜひ一度エコロパークへご相談ください。

監修者

ディバルコンサルタント株式会社 代表取締役

明堂 浩治

芝浦工業大学 工学部 建築工学科卒。大手建設会社(大成建設グループ)にて、個人・法人地主への土地活用提案や建築営業に20年間従事。その後独立し、ディバルコンサルタント株式会社を設立。新築・改修工事、建物管理、土地の有効活用提案まで一貫したサポートを提供しており、特に相続後の土地や建物の活用相談にも多数の実績を持つ建築・不動産コンサルティングの専門家。

執筆者

株式会社スタルジー 代表取締役

飯塚 祐世

タワーマンションの理事長として、サブリース方式で空きが出ていた駐車場の収益改善に取り組み、修繕積立金不足の課題を解決。現在は、マンション管理組合向けの実践的サポートサイト「管理組合サポート」を運営し、現場目線での課題解決を行う。実体験に基づいた土地・建物の収益改善提案を得意とする、管理と経営に強い実務家。