日本における時間貸し駐車場の歩みと技術進歩:昭和創成期から令和のスマート化まで

こんにちは。エコロシティ株式会社です。

私たちは時間貸し駐車場の運営・管理を通じて、都市と人、そしてモビリティ社会の未来をつなぐインフラづくりに取り組んでいます。

本記事では、時間貸し駐車場の制度的背景から技術革新に至るまでの歴史と進化、そして私たちエコロシティが果たしてきた役割や、これからのビジョンについてご紹介いたします。

私たちが日々取り組む駐車場づくりが、単に「車を停める場所」にとどまらず、街に貢献し、人々の暮らしに安心と利便性を提供する存在へと成長してきた歩みを、ぜひ多くの方々に知っていただきたく、本記事では、日本における時間貸し駐車場の制度的整備からはじまり、土地活用の変遷、技術革新、そして令和時代の社会的役割へと進化するその歴史を時系列で整理し、現代の運用モデルとエコロシティの取り組みを紹介します。

時間貸し駐車場と土地活用の歴史

時間貸し駐車場という制度の確立(1950~70年代)

1950年代以降、日本はモータリゼーション(車社会化)が急速に進行し、病院や公共施設の駐車場に利用客以外の通勤客や近隣住民が勝手に長時間停めてしまうという無断駐車の問題が発生するようになりました。

時間貸し駐車場はこのような社会課題から生まれた「仕組み」であり、単なる「有料の空間貸し」ではなくモータリゼーションに伴う無秩序な駐車に対応するために発展したともいえます。

1957年の「駐車場法」制定で法的枠組みが整備され、翌年にはパーキングメーターの運用が始まりました。さらに1962年には「車庫法」が制定され、自動車所有には駐車スペース確保(車庫証明)が義務づけられるようになります。

高度経済成長により自動車の普及が加速し、違法駐車対策として都市部ではパーキングメーターや公営駐車場の設置が進みました。

これらの制度とインフラ整備により、有料駐車場が都市計画の一部として認知され始めます。

土地活用と駐車場需要の高まり(1970~90年代)

1970年代後半から都市部の人口集中と地価上昇を背景に、建設前の更地や遊休地の暫定利用として時間貸し駐車場が急速に普及しました。

昭和末期のバブル期には、土地保有税対策や短期的収益確保策としても注目され、数多くのコインパーキングが誕生します。

1990年代初頭のバブル崩壊後も、地上げ途上で停止した土地が一時的な駐車場として転用されるケースが増え、駐車場ビジネスは都市の“空白地活用”として定着していきました。

法改正による事業環境の変化(2000年代)

2006年の道路交通法改正により、駐車違反の取締りが民間委託され、駐車違反に対する罰則が強化されました。これにより、ドライバーの違法駐車回避意識が高まり、時間貸し駐車場のニーズが再度高騰しました。

多くの民間企業が土地の確保と設備投資を強化し、その結果としてコインパーキングは全国各地に普及し、業態としての社会的認知と定着が確実なものとなりました。

また、世界的金融危機(リーマンショック)が発生した2008年以降、多くの建設計画が停止する中で、初期投資が少なく、短期間で収益化が可能な土地活用の手段としても、時間貸し駐車場への転用が広がりました。

リスクが少なくキャッシュフローも安定していることから、特に土地オーナーにとっては不況下の有力な選択肢として支持されました。

コインパーキングを支える技術の進歩

ここまでは、コインパーキングや時間貸し駐車場そのものの歴史を紐解いてきましたが、それらを支える技術の進歩についても振り返ってみましょう。

コインパーキングにおける技術革新のこれまでの歩み

1980年代までは、車両の入出庫をゲートで管理するゲート式(有人の管理)が主流で、広い土地でしか運用が困難な時代でした。1980年代以降、駐車場業界における最も顕著な変化は「無人運用技術」の進化です。

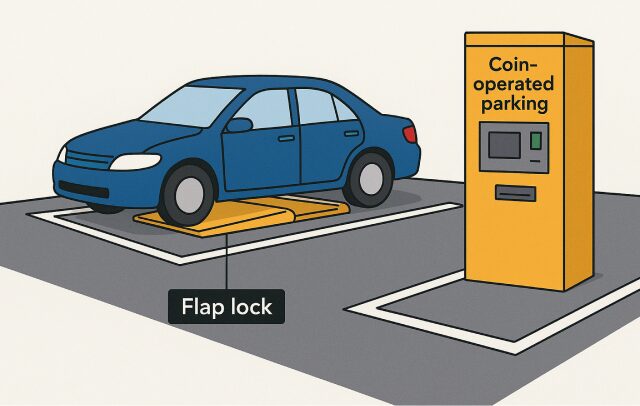

まず登場したのがフラップ式(ロック板)駐車装置で、これは駐車中に金属製のフラップがせり上がって車両を物理的に拘束し、料金未払いによる無断出庫を防止する仕組みです。

フラップ式機器は、時間貸し駐車場の駐車スペースに設置されます。具体的には、車が駐車スペースに入るとフラップ板が上昇し、車が出ることを防ぎます。料金が支払われると、フラップ板は下降し、車両が出入りできるようになります。

フラップ板には主に次のような種類があります。

| センターロック型 | 駐車スペースの中央に設置されるため、ほとんどの車種に対応可能で車両への影響も少ないという利点があります。 |

| フロントロック型 | 車両の前方にフラップが設置され前進を防止します。設置も簡単ですが、車高の低いスポーツカーや特殊形状の車両では干渉の恐れがあり注意が必要です。 |

| 地中埋込型 | フラップが地中に完全に格納され、景観や歩行者・車椅子利用者への配慮が必要な場所に適しています。 |

ゲートを必要とせず車室単位で導入可能なため、狭小地や変形地にも対応しやすく、導入コストが低いことから全国へ急速に普及。

1990年代には定番スタイルとなり、鋼鉄製フラップの高耐久性や抑止力が信頼性の基礎となりました。一部、車の上フロントガラスにバーが下りてくるタイプの物や、地中埋設で油圧式のポンプで動くものもあり様々な技術改革が繰り返されました。

(駐車台数が多い中~大規模かつ長時間利用の駐車場では2025年現在でもゲート式は採用されます。メリットとしてはロック版で車体を傷つける心配がなく、高額精算時など心理的安心面があること)

2010年代に入ると、ICTやカメラ認識技術の向上により「フラップレス駐車場」が登場。カメラによるナンバープレート自動認識とキャッシュレス精算を組み合わせ、物理装置なしでのスムーズな出入庫を可能にしました。

スマートフォン普及に伴い、タッチ決済やQRコードを活用した非接触決済にも対応し、よりユーザーフレンドリーな運用が実現されています。

これからの時代に求められる駐車場の社会的役割とエコロシティの挑戦

令和に求められる駐車場の社会的役割とスマート化

現在、駐車場は単なる“駐車スペース”ではなく、災害時のBCP(事業継続計画)拠点、EVインフラの一環、カーシェア拠点、都市防犯網との連携など、多機能型社会インフラとしての進化が求められています。

ICT技術に加え、AIによる混雑予測や自動運転車対応、EV充電設備の整備などが進行中であり、都市課題解決に貢献する新たな社会基盤としての役割が明確になってきています。

エコロシティの挑戦

エコロシティ株式会社は、時間貸し駐車場業界の黎明期から現在に至るまで、業界に先駆けて技術革新に取り組んできました。

従来型の精算機からカード決済、QRコード決済、そしてナンバープレート認識といった一連の進化にいち早く対応し、スマートパーキングの導入を推進しています。

さらに、自動運転車対応型駐車場、EVインフラの導入、AI連携による空車誘導など、都市交通と連携した未来型の駐車場を目指し、開発と運営に取り組んでいます。

加えて、脱炭素社会への貢献として、省エネ設計や太陽光発電の活用など、環境にやさしい設備投資にも注力しています。

エコロシティが目指すのは、「ただ車を停めるだけの空間」ではありません。都市の一部としてデザインされ、利用者にとって安心できる空間であると同時に、地域の目的地となるような魅力ある場所づくりです。

例えば、地域の情報提供や休憩スペースの設置、シェアサービスとの連携など、駐車場を拠点とした都市機能のハブ化が進んでいます。

また、いざ災害などの有事が発生した際には、エコロシティの駐車場が人々の避難や支援活動に活用されるような設計も進められています。電源供給設備の備えや、一時避難所としての機能強化により、「人を助ける空間」としての駐車場が実現しつつあります。

駐車場は、社会の“すき間”を埋めるだけでなく、人と都市をつなぐ「可視化されたインフラ」として重要な役割を果たしています。

エコロシティはこれからも、安心・快適・先進、そして持続可能なパーキングソリューションを提供し、モビリティ社会の進化と人々の暮らしを支える存在であり続けます。

結びに

昭和から令和へ、時間貸し駐車場は法制度・技術革新・社会ニーズの変遷と共に進化を遂げてきました。

当社もその変化の中で挑戦を重ね、社会に必要とされる駐車場づくりに尽力してきました。今後も都市の発展と持続可能な社会の実現に向けて、革新と共生をテーマに、新しい価値を提供し続けてまいります。